来源:环境司南

4月22日,《人民日报》刊发《科技助力,让分类更高效》一文,表扬了合肥市蜀山区丁香家园小区在垃圾分类工作推进过程中,广泛应用智能垃圾分类设备,让垃圾分类更高效。据悉,该小区的智能垃圾分类设备是由联运环境自主研发制造的。

目前,在顶层设计、法制规范、科技支撑等助推之下,我国的垃圾分类行业既体现出“精、准、细、严”的特征,也在逐渐朝着产业化、绿色化、数字化迈进。垃圾分类对生态环境、社会发展的积极作用正在逐渐显现。

产业化是建立长效机制的前提

垃圾分类是一个系统。只有突破前端投放、中端收集运输、末端处理、再到资源转化利用的全部壁垒,形成产业化,才能更好地建立长效机制,培养居民习惯的养成。

然而,若要突破层层壁垒,势必离不开科技的加持。因此,2020年11月3日,住房城乡建设部等部门印发《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》的通知,再次明确指出“提升科技支撑能力,推动生活垃圾分类投放、收集、运输、处理等技术发展。”

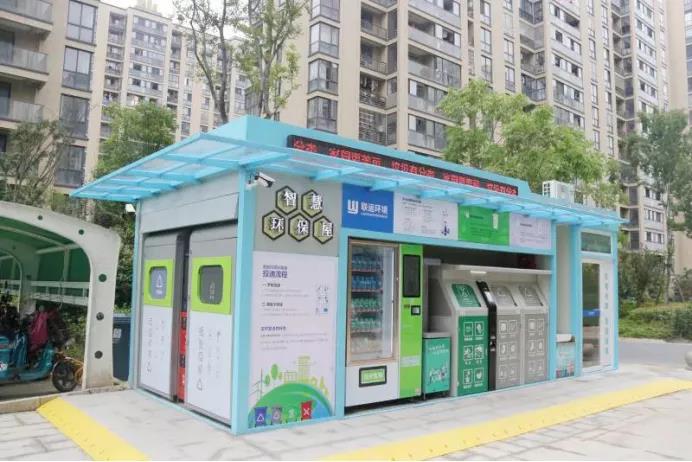

以前端投放的智能分类箱为例:在洛阳洛龙区银润中央广场小区,居民可以通过刷卡、或扫描垃圾袋上的二维码打开箱门,将生活垃圾分别投入到厨余垃圾箱和其他垃圾箱中。工作人员通过扫描垃圾袋上的二维码进行溯源巡检,根据垃圾袋的分类质量情况进行相应的打分,如果发现多次分类很差的情况,会针对性的上门宣导。目前,该小区居民分类质量稳步提升,每天可回收厨余垃圾200余公斤,居民参与率和分类正确率均达到了90%以上。

通过数据、图片、监控等可视化方式,结合大数据分析,提高居民垃圾分类投放准确率;利用智能感应、网络称重、远程监控等技术手段,降低垃圾分类参与成本,有效促进资源再利用。充分发挥人工智能、大数据、智能硬件设备等信息科技产品作用,助力垃圾分类工作高效精细开展。生活垃圾分类投放智能化,将大大促进城市生活垃圾分类投放和监管水平的提高。

“两网融合”引领绿色低碳新风尚

2月22日,国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,提出“加强再生资源回收利用,推进垃圾分类回收与再生资源回收‘两网融合’。”

随后,上海、成都、北京等地也相继出台可回收物体系建设规划和相关管理办法。同时,商务部《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》行业标准于今年3月正式发布,为绿色再生资源体系构建提供了重要的标准保障。

实践证明,“两网融合”是解决垃圾治理难题的主要手段,可以实现垃圾分类减量,可以实现垃圾经济高效处理;同时也是再生资源跨越转型的可行路径,可调动地方财政扶持的积极性;还是供给侧结构性改革的刚需,能够提升供给活力,是一种化解污染、改善环境、实现资源优化配置与优化再生的可行途径,是新时期环境治理发展的必然。

例如在绍兴,围绕节约资源、改善环境的工作目标,积极推动垃圾分类机制创新,通过设立专业的回收渠道和转运形式,有效推进生活垃圾再生资源回收利用,促进生活垃圾源头分类,推动垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”,健全完善了大规模、成体系的可回收物资源化利用系统,并取得了显著成效。截止目前,绍兴市已建成完整、先进的回收、运输、分拣、处理、利用的再生资源回收体系,累计建成社区回收站点191 个、农村回收站点250 余个、再生资源分拣加工中心 12 个,培育和引进专业公司 7 家,居民开卡 12.86 万张,回收各类废旧物品6.1万吨,预计减少碳排放量120000吨,兑换再生资源回收积分约1.8亿分,受到市民的广泛称赞。

数字化赋能治理进化

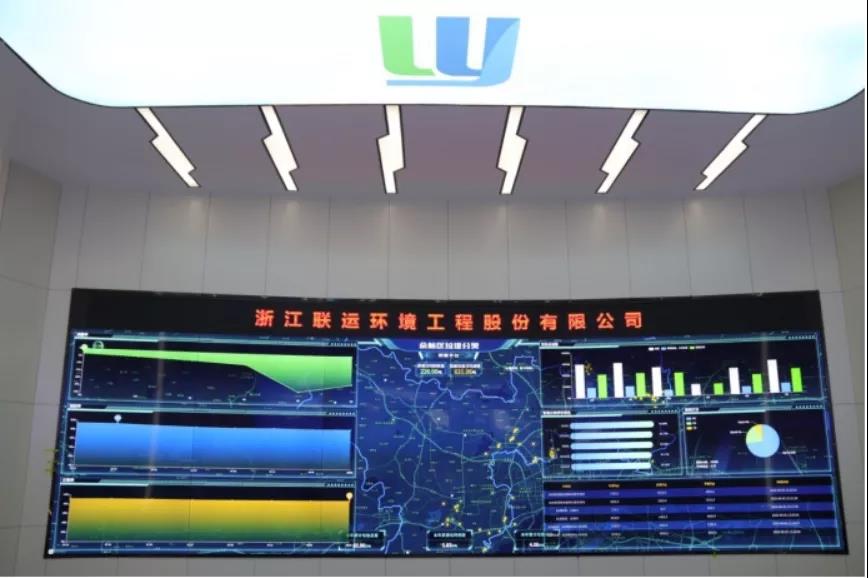

首先在垃圾管理层面。因垃圾分类处理体系巨大,涉及主题多、覆盖范围广、管理难度大,数字化可通过先进技术设备的融合应用,提升垃圾分类的精细化、科学化水平。

其次在社会治理层面。垃圾分类是社会治理中发生频度高、综合性强且与居民日常生活息息相关的典型场景。数字化可以这一场景为示范,通过数据的采集、流转、汇聚、分析等支撑社会治理由被动应对向主动管理转变,由单兵作战向协同共治转变,从而提升社会治理能力。

最后在城市发展层面。垃圾的大数据是城市发展水平的再现,其产生、运输、处理数据能够反映出一个区域的经济运行、人口分布、社会生活等多方面情况,通过对垃圾数据的采集分析,能够为政策制定、城市管理、产业发展等提供重要信息,成为城市发展的动力。

例如在湖州市长兴县,依托信息化监管平台,围绕“四分三化”的业务核心,对“四率”、街道和社区综合排名情况、减量统计等实时展示,实现“一屏知全县”。按照“集约建设、共享利用”的建设思路,为各街道、社区分配使用账号,使问题“在线上精准发现,在一线靶向解决”。

智能化将是实现碳达峰的必然路径

今年两会期间,“碳达峰”和“碳中和”就成了刷屏热词,至少有37名人大代表、政协委员在全国两会上提及“碳达峰”“碳中和”;“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”被列为重点工作之一写进了2021年的政府工作报告。在此背景之下,加快推动智能化设施设备的普及,持续推进“两网融合”,不断提升数字化水平,将是行业发展的必然趋势。

今年是“十四五规划”的开局之年,是垃圾分类的全新五年,也是逐步落实“碳中和”“碳达峰”目标的关键节点,希望在未来的工作中,科研机构、社会组织与政府接续努力,进行更深入的合作与交谈,推动关于垃圾分类的知识生产与行动,进而努力达到通过垃圾分类治理改善全社会的目的。